タイのインフレ率 2⽉は飲⾷品値上がりで前年⽐1.08%増 航空料⾦など⾼⽌まり

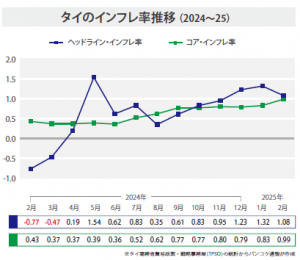

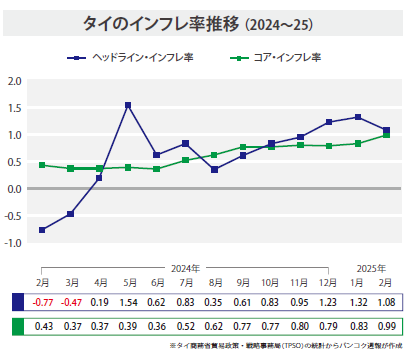

タイ商務省貿易政策・戦略事務局(TPSO)のプンポン局長は3月7日、今年2月のヘッドライン・インフレ率(変動幅の大きい生鮮食品価格とエネルギー価格も考慮した総合インフレ率)を前年比1.08%増と発表した。ヘッドライン・インフレ率は23年10月に25カ月ぶりで前年比減となって以来、6カ月連続のマイナスとなっていたが、24年4月以降は一転してプラスが続いている。

2 月にインフレ率が上昇したのは、アルコールを含まない飲食品の値上がりによるところが大きい。特に生鮮野菜、調味料、ノンアルコール飲料、調理済食品の価格が上昇した。このほかにも、ディーゼル(軽油)、電気、フライトの料金が高止まりした。ただ、そのほかの品目についてはインフレ率上昇への影響はあまりなかった。

今年1月時点でのタイのヘッドライン・インフレ率はプラス1.32%となっており、世界128国・地域中、下から23番目の低い数値となっている。また、ASEAN では8カ国(タイ・ラオス・フィリピン・シンガポール・インドネシア・マレーシア・ベトナム・ブルネイ)が経済統計を公表しているが、タイのインフレ率は下から4番目に低かった。なお、24年通年の平均インフレ率は0.40%であり、135国・地域中、下から数えて第6位だった。

今年2月のタイ国内物価上昇率であるが、飲食品を除く主要品目の物価は前年比4.0%増となった。主要品目で値上がりが特に目立つのは、ディーゼル(軽油)、ベンジン(ハイオク)、電気、レンタルルーム、フライト(海外路線)など。一方、値下がりした主要品目には、ガソホール、日用品(シャンプー、ボディーソープ・クリーム、制汗剤、パウダー)、衛生用品(洗剤、フロアーワックス、トイレ洗浄剤)、男女衣類などがある。

アルコール飲料を除く飲食品の価格については前年比2.03%増となった。値上がりした主要品目は、生鮮果物(グアバ、バナナ、パイナップル、スイカなど)、調理済食品、調味料(乾燥ココナッツ、植物油、カピ)、コーヒー、清涼飲料水、精米、小麦粉、もち米、米菓子、アヒルの卵、鶏卵、砂糖・砂糖菓子、牛乳・乳製品など。その一方で値下がりしたのは、生鮮野菜(マナオ、唐辛子、パックカナー、ナス、パクチー、白菜)、焼鳥、一部生鮮果実(ブドウ)などだった。

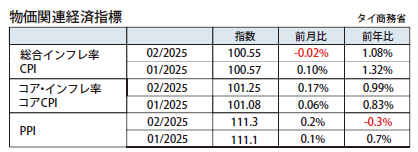

ヘッドライン・インフレ率の指標となる2月の消費者物価指数(CPI)は100.55(基準年は2019年)。また、エネルギー価格と生鮮食品価格を除くコアインフレ率は前年比0.99%増、前月(1月)の同0.83%増からさらに数字を伸ばしており、上昇傾向にあることが分かる。

タイ商務省は2025年の総合インフレ率の予測を 0.3%~1.3%(中央値0.8%)と予測しているが、状況が大きく変化した場合は、改めて見直しが行われる。

⽣産者物価指数(PPI)

生産者の卸売価格を指数化した生産者物価指数(PPI)であるが、2 月は前年比0.3%減の111.3(基準年は2015 年)、前月(1月)比では0.2%増となった。PPIは企業業績・株価の先行指標ともなり、上昇が続いた場合、物価高騰を嫌っ消費者の買い控えによる経済回復の遅れなどが危惧される。

2月の部門別PPIであるが、工業製品部門は前年比0.3%減。石油精製品、PC・電子製品、食料品、金属など複数の製造業の指数が増加した。鉱業部門は同0.5%増。これは天然ガス、鉱物の価格が上昇したため。そして、農業漁業部門は米、サトウキビ、タピオカ、生鮮野菜(マナオ、唐辛子)、牛などが指数を下げ、全体では同0.3%減となった。

製造業⽣産指数(MPI)

工業省工業経済事務局(OIE)が発表した今年1月の製造業生産指数(MPI)は98.89となり、前年比は0.85%減となったが、前月(24年12月)比では8.7%増と大きく数字を伸ばした。

1月に前年比でプラスとなったのは、自動車産業、食品加工産業、ゴム・プラスチック産業、繊維産業、PC産業。逆にマイナスとなったのは、エレクトロニックス産業、石油製品産業、鉄産業だった。前年比で最も落ちこんだのはエレクトロニックス産業で10.16%減。一方、最も伸びたのは自動車産業で58.33%増だった。同産業は前月比でも17.42%増となっている。

MPIは2016年を基準年(=100)として製造業の生産活動を指数化したものであり、景気動向を判断する指標となっている